ロードバイク ブレーキの細かい調整・セッティング【引きしろ調整】

ロードバイクのブレーキ、ワタクシが考えるにタイヤの次にお金をかけるべくパーツです。

レースなんかでもそうですが、”早く走るためにブレーキを強化する”ということもあるということです。

※ブレーキの整備は命に関わる整備となります。自分で整備をすることをおすすめしているわけではありません。くれぐれも最新の注意を払って不安であったり、自信がなければプロにお任せしたほうがいい場合も多くあることを念頭にお願い致します。

早速本題へ、、、

▶ロードバイクはレース機材

しばらく使っているブレーキの効きが悪いなぁと思っていいるときはこちらの記事をご参照下さい。

新品のようなブレーキの効きを取り戻せるかも、3つのステップ

ロードバイクのブレーキは以前どこかの記事でも書きましたが、乗用車のブレーキなんかとは違って、

”0km/hまで速やかに減速するため、減速することを想定したブレーキではなく、スピードをコントロールするためのブレーキ”、つまりレース機材ということです。

昨今では油圧ディスクブレーキなんかも登場してきましたが、それも様々な環境下でも安定したコントローラーブルなストッピングパワーを得るためのものです。

この辺はなかなか難しいところですが、制動力だけ上げればいいブレーキということではありません。

大げさな話、ただ単純に効きを良くしようとすればそこまで難しいことではないと思います。指一本で簡単にロック。多分そこまで難しくないと思います。

しかしそれではとても危険なブレーキになってしまいますので、あくまでもコントロール性能の向上というところが難しいところだと思います。

効きを良くするための構造だけではなく、剛性をあえて落としてたわみでコントロール性を向上させたり、安全性を上げたり、、、この辺のバランスがシマノの技術の結晶ということなのだと思います。

つまりロードバイクのブレーキは速度をコントロールすることで1分1秒早くゴールするブレーキシステム、ということだと考えています。。

▶ちょっと寄り道、ブレーキの動きの確認

とストローク調整に入る前にちょっと寄り道をして、まずはレバーの動きとブレーキ本体の動きが悪くないかどうか確認します。

引きの重さであったり、戻りはスムーズかという所です。

実際にケーブル引き(機械式)のリムブレーキはアウターケージングの内部をインナーケーブルが行き来することでレバーからの司令をブレーキに伝える構造です。

となるとシフトもそうなんですが、レバーでケーブルを引っ張る動作のときはケーブルに何らかの障害(滑りが悪い等)があったとしてもレバーで引っ張っているので力がかかりやすく、意外と動くものです。ケーブルの摺動の良し悪しは引きもさることながらレバーの戻りのときの動きであったりスピードでケーブルの状態を確認しやすいと思います。

戻るのは基本的にレバー内部とブレーキ本体のそこまで強くないバネの力で戻ろうとしますのでケーブルの摺動が良くなければ戻りが悪くなります。

ブレーキのトラブルの多くはケーブルの問題ではありますが、それ以外を排除するためにブレーキ本体の動きを確認したりもします。

ブレーキはまずは整備台上で確実にスムーズに動くようにします。

スムーズな動きは引きの軽さ(負担の軽減)だけではなくて、制動力の向上にも繋がる。と言うのは以前のお話でもありましたネ。

スッゲェ勿体ないブレーキのお話 メンテ会日記②

これらを確認して次の段階へ。

▶ブレーキのストローク調整

ということで今回の本題はこちらですネ。

レバーのストローク(振り幅)調整とは?というところですが。。。

もう少しわかりやすく言うと、、、

”ブレーキを握りこんでいった時に、実際にどのくらいからブレーキが効き始めるか?”

ということです。

※レバーを握り込んでいきシューがリムに当たる瞬間がブレーキの効き始めとなります。そのブレーキに当たるまでの振り幅を”遊び”と言ったり”引き代”といったりします。

またレバーを握りこんでいきブレーキが効き始めるポイントのことを、ブレーキが”近い” ”遠い”という表現を使用することがあります。”近い”とは振り幅が少なく、少しのレバー操作でシューがリムに当たる・効き始める、引きしろが少ないことです。つまりちょんと触るだけすぐ効くブレーキですネ。

逆に”遠い”と言うのはレバーを握りこんでいき大きくレバーを操作をしないとブレーキが効き始めない状態のこと、引きしろが多い状態となります。。

ここの調整はどこで行うかというと、、、

ケーブルの固定部と固定ポイント上部のアジャスターで調整ができます。。

(本当はもう少しいじれる部分がありますが、基本的にそこは余り触らないほうがいいので今回はこちらのみでお話しを進めていきます。)

アジャスターはディレイラーのアジャスターなんかと同じでネジが切ってあり、ネジを緩めることでアウターケーブルを伸ばすような動き・働きをしてインナーケーブルが張られるというものです。

固定ポイントで微調整ができればアジャスターは必要ありません。

とここで初心者の方や力のない女性なんかで特にでありがちなんですが、

”ブレーキの効きが悪い・下り坂なんかでしんどいと感じて、どんどん引きしろを狭めていってしまう”ということです。(本当は逆なんです。)

またショップに整備を依頼していると、ショップは基本的に引きしろを狭めに取る場合があります。

狭くとったほうが効きがよく感じるカチッと感”が出やすいということもあります。

”カチッと感”はあったほうが一見効きがよく感じるからです。

ほぉ~、、、ビンビン効きまっせ!! Σ(゚∀゚ノ)ノキャー

ではなくって、、、(笑)

本当の原因はそこではありません。

シューが減ってきたときに”引きしろ”十分にブレーキが効かなくなってしまう事があるということです。

※再現のためにブレーキのクイックレリーズを開けて撮影しました。

シューは実際に使用しているとシュー自体がすり減って小さくなっていきます。

シューがすり減ってくると、レバーを引いた際にリムに当たるまでの感覚が増え、結果的に引き代が多くなってきます。

※大きく減ったシューはクイックを開いた状態と同じようなイメージとなります。

ということは、シューが減ってくると多くレバーを引くことができるように(引きしろの・振り幅の増加)なってしまいます。

レバーを握りこんでいくとシューがリムに接触してからも、本体のしなりであったり、ケーブル、フレーム等により、もうすこし握りこむことができます。

この段階でも上画像の左側のようにハンドルに当たらないようにしないと危ないですね。

通常はこの調整をアジャスターを使って行うものです。

シューが減ってクリアランスが広がる分アジャスターで引っ張ってあげると変わらずちょうどいい具合を維持できます。

また、微量ではありますがケーブルの初期伸びが取れた後も同様の現象が起きることがあります。

▶ブレーキのストロークの影響

上記カチッと感が出やすい遊び少なめセッティングですが、ただビンビンに効くように少なくすればいいということではありません。逆にブレーキが遠すぎてしまっても上記ハンドルにあたってしまえば十分に効かせることができません。

とは言ってもいわゆる近すぎるブレーキの方が弊害が多いような気がしてしまいます。

ということで近いブレーキ調整(遊びが少ない、引き代が少ない)のデメリットを考えてみます。

・手が小さい場合は力が入れにくい

→握りこみが深いほうが力がしっかりと入りやすいです。

特にコントロールレバーが大きいと感じている方はブラケットポジションからだと更に遠く感じる要な場合は特に力が入りにくくなる傾向にあります。また下ハンドルを握っている時なんかは手の小さい方の場合はハンドル形状にもよりますが指が届かない場合もあります。長い下り坂なんかで断続的なブレーキが必要なときに下ハン状態から届かないと腕が疲れやすくなります。(下ハンからレバーを握ったほうが効きが良いため)

・ブレーキングが手(握り)が開き気味になり、何らかの拍子に手が外れる可能性がある

→手が小さい場合は特にですが、不意な振動等で開き気味の手はハンドルバーから外れる可能性が高くなります。

・外的要因でもテクニック的な要因でも極端なフロント制動を起こしやすい

→外的要因の主なものとしては例えば台風の後、枝、草木が傾いていた、ちょっと脇道、またなにかにレバーが当たるだけで”カツンッ”と効いてしまうこともあります。またパニックブレーキのフロントロック、もしくは前転、これは初心者の方でものすごく多いです。これはママチャリなんかとは違い前傾姿勢はフロント荷重になりがちな中で、更にスポーツバイクのブレーキが強力に効くというところもあります。

・パワー・体重がある方だとホイールによってはシューに擦ってしまうことも

→ダンシングなんかでパワーを掛けるとホイールがたわみによってシュータッチが起きてしまう事があるということです。最近ではあまり効かなくなりましたが、以前はゴールスプリントの前にブレーキのクイックを開けて行う、、、そんなお話もあったようですネ。

ワタクシのあくまでも個人的に感じたことですが、こんなことが上げられます。

逆に遊びが広すぎるとどうなるかと言うと、、、やはりこちらもデメリットがありますネ。

ブラケットから2本指でブレーキを掛ける場合に指が挟まったり、前述のようにシューが減ってきたりケーブルが伸びてくるとブレーキが最後まで引けなくなる場合もあります。

ということであまり極端なことはぜずに、おすすめはやはりシマノのマニュアル通りにするのが一番です。マニュアル通りにすると極端に近すぎる、なんてことはなく大体ちょうどよくなります。

シマノの調整はこのような推奨をしております。

この図を解読(?)すると、、、

”シュー↔リム間隔”は左右同じ幅で片側”1.5mm~2mm”の間にする。

ということです。(シューの開きで1.5mm~2mmの引きしろを取るということです。)

最終的にはこういったセッティングって好みの問題になってきますが、極端に狭くしてあったり、広すぎたりはダメということです。

ブレーキの効き始めまでにある程度の”引きしろ””遊び”があり、スピードコントロールがし易い範囲がこの範囲ということですね。

では調整方法です。

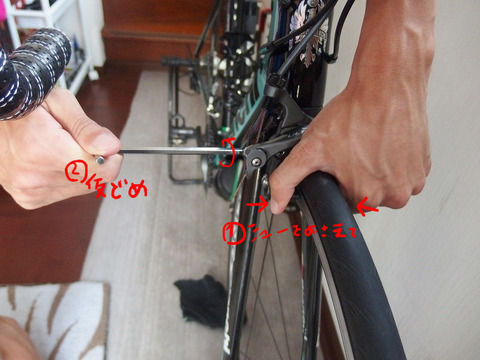

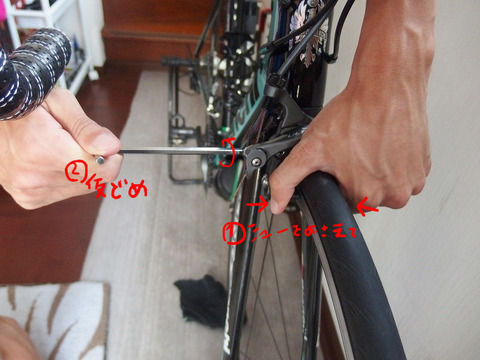

ワタクシは両手を使って微調整をします。この方法が一番やりやすいと思います。

もちろんプロのメカニックもこの方法で行っています。

・キャリパーを指で閉じる

・ボルトを緩める

・ケーブルを引っ張るor戻す

・仮止め後にレバーを握ってみてOKだったら本締め

こんな流れです。

固定ポイントを外すのが怖い場合はアジャスターで若干いじれます。

整備に自信がなくてもちょっと弄りたいという場合はこの方法が良いと思います。

通常はアジャスターが一番締まった状態で、ブレーキケーブルの伸び・シューの減りに合わせて引っ張れるようにしてある場合が多いです。

この辺の調整は最終的には好みの問題で自分にあった調整が見えてきますが、なんにせよ極端に近かったり、遠かったりはオススメできません。

極端に狭いセッティングのままなれてしまっている場合は逆に”遠く”すると効きが悪いように感じる場合が最初の頃はあるかもしれません。

しかし上記の理由によりワタクシは狭すぎるセッティングはおすすめは余りできません。

きちんとしたセッティングでブレーキの性能をフルに引き出せるように近すぎるブレーキのセッティングを見なおしてみたらもっとブレーキコントロールがうまくなるかもしれません。

と、こんなお話しでした。

ブレーキの整備を自分で行う場合はくれぐれもご注意の上自己責任の範疇でお願い致します。

またこういった調整をショップで依頼するときは”ブレーキが近すぎて、、、”といえば遠くしてもらえるはずです。

更に親切なショップだと、遠くした上でシューが減ってきた時にアジャスターで調整できるようにアジャスターの初期設定も考えてくれると思います。

ブレーキの調整で使う工具はこちら

ブレーキチューナー

簡単にトーインやリムとの平行を出すのに役立ちます。

、、、なくてもいいかなぁ。。。

▶トルクレンチ①

固定ポイントの締め付けはきつすぎても緩すぎても危ないです。

自信がなければトルクレンチを使用する、またワタクシも整備の時は確認のために使用していますよ。

▶トルクレンチ②

▶トルクレンチ③

▶トルクレンチ④

★フォーマルハウトは当店オリジナルのサイクルウェアです★

★イチオシアイテム★

★レディースウェアも充実のラインナップ★

★シマノ純正パーツもすべてOK!お見積り承ります

在庫になくともシマノカタログ掲載商品全品お取り寄せいたします。

詳細はメールにてご連絡下さい。

★その他あったら便利なパーツも取り揃えております★

ロードバイクのブレーキ、ワタクシが考えるにタイヤの次にお金をかけるべくパーツです。

レースなんかでもそうですが、”早く走るためにブレーキを強化する”ということもあるということです。

※ブレーキの整備は命に関わる整備となります。自分で整備をすることをおすすめしているわけではありません。くれぐれも最新の注意を払って不安であったり、自信がなければプロにお任せしたほうがいい場合も多くあることを念頭にお願い致します。

早速本題へ、、、

▶ロードバイクはレース機材

しばらく使っているブレーキの効きが悪いなぁと思っていいるときはこちらの記事をご参照下さい。

新品のようなブレーキの効きを取り戻せるかも、3つのステップ

ロードバイクのブレーキは以前どこかの記事でも書きましたが、乗用車のブレーキなんかとは違って、

”0km/hまで速やかに減速するため、減速することを想定したブレーキではなく、スピードをコントロールするためのブレーキ”、つまりレース機材ということです。

昨今では油圧ディスクブレーキなんかも登場してきましたが、それも様々な環境下でも安定したコントローラーブルなストッピングパワーを得るためのものです。

この辺はなかなか難しいところですが、制動力だけ上げればいいブレーキということではありません。

大げさな話、ただ単純に効きを良くしようとすればそこまで難しいことではないと思います。指一本で簡単にロック。多分そこまで難しくないと思います。

しかしそれではとても危険なブレーキになってしまいますので、あくまでもコントロール性能の向上というところが難しいところだと思います。

効きを良くするための構造だけではなく、剛性をあえて落としてたわみでコントロール性を向上させたり、安全性を上げたり、、、この辺のバランスがシマノの技術の結晶ということなのだと思います。

つまりロードバイクのブレーキは速度をコントロールすることで1分1秒早くゴールするブレーキシステム、ということだと考えています。。

▶ちょっと寄り道、ブレーキの動きの確認

とストローク調整に入る前にちょっと寄り道をして、まずはレバーの動きとブレーキ本体の動きが悪くないかどうか確認します。

引きの重さであったり、戻りはスムーズかという所です。

実際にケーブル引き(機械式)のリムブレーキはアウターケージングの内部をインナーケーブルが行き来することでレバーからの司令をブレーキに伝える構造です。

となるとシフトもそうなんですが、レバーでケーブルを引っ張る動作のときはケーブルに何らかの障害(滑りが悪い等)があったとしてもレバーで引っ張っているので力がかかりやすく、意外と動くものです。ケーブルの摺動の良し悪しは引きもさることながらレバーの戻りのときの動きであったりスピードでケーブルの状態を確認しやすいと思います。

戻るのは基本的にレバー内部とブレーキ本体のそこまで強くないバネの力で戻ろうとしますのでケーブルの摺動が良くなければ戻りが悪くなります。

ブレーキのトラブルの多くはケーブルの問題ではありますが、それ以外を排除するためにブレーキ本体の動きを確認したりもします。

ブレーキはまずは整備台上で確実にスムーズに動くようにします。

スムーズな動きは引きの軽さ(負担の軽減)だけではなくて、制動力の向上にも繋がる。と言うのは以前のお話でもありましたネ。

スッゲェ勿体ないブレーキのお話 メンテ会日記②

これらを確認して次の段階へ。

▶ブレーキのストローク調整

ということで今回の本題はこちらですネ。

レバーのストローク(振り幅)調整とは?というところですが。。。

もう少しわかりやすく言うと、、、

”ブレーキを握りこんでいった時に、実際にどのくらいからブレーキが効き始めるか?”

ということです。

※レバーを握り込んでいきシューがリムに当たる瞬間がブレーキの効き始めとなります。そのブレーキに当たるまでの振り幅を”遊び”と言ったり”引き代”といったりします。

またレバーを握りこんでいきブレーキが効き始めるポイントのことを、ブレーキが”近い” ”遠い”という表現を使用することがあります。”近い”とは振り幅が少なく、少しのレバー操作でシューがリムに当たる・効き始める、引きしろが少ないことです。つまりちょんと触るだけすぐ効くブレーキですネ。

逆に”遠い”と言うのはレバーを握りこんでいき大きくレバーを操作をしないとブレーキが効き始めない状態のこと、引きしろが多い状態となります。。

ここの調整はどこで行うかというと、、、

ケーブルの固定部と固定ポイント上部のアジャスターで調整ができます。。

(本当はもう少しいじれる部分がありますが、基本的にそこは余り触らないほうがいいので今回はこちらのみでお話しを進めていきます。)

アジャスターはディレイラーのアジャスターなんかと同じでネジが切ってあり、ネジを緩めることでアウターケーブルを伸ばすような動き・働きをしてインナーケーブルが張られるというものです。

固定ポイントで微調整ができればアジャスターは必要ありません。

とここで初心者の方や力のない女性なんかで特にでありがちなんですが、

”ブレーキの効きが悪い・下り坂なんかでしんどいと感じて、どんどん引きしろを狭めていってしまう”ということです。(本当は逆なんです。)

またショップに整備を依頼していると、ショップは基本的に引きしろを狭めに取る場合があります。

狭くとったほうが効きがよく感じるカチッと感”が出やすいということもあります。

”カチッと感”はあったほうが一見効きがよく感じるからです。

ほぉ~、、、ビンビン効きまっせ!! Σ(゚∀゚ノ)ノキャー

ではなくって、、、(笑)

本当の原因はそこではありません。

シューが減ってきたときに”引きしろ”十分にブレーキが効かなくなってしまう事があるということです。

※再現のためにブレーキのクイックレリーズを開けて撮影しました。

シューは実際に使用しているとシュー自体がすり減って小さくなっていきます。

シューがすり減ってくると、レバーを引いた際にリムに当たるまでの感覚が増え、結果的に引き代が多くなってきます。

※大きく減ったシューはクイックを開いた状態と同じようなイメージとなります。

ということは、シューが減ってくると多くレバーを引くことができるように(引きしろの・振り幅の増加)なってしまいます。

レバーを握りこんでいくとシューがリムに接触してからも、本体のしなりであったり、ケーブル、フレーム等により、もうすこし握りこむことができます。

この段階でも上画像の左側のようにハンドルに当たらないようにしないと危ないですね。

通常はこの調整をアジャスターを使って行うものです。

シューが減ってクリアランスが広がる分アジャスターで引っ張ってあげると変わらずちょうどいい具合を維持できます。

また、微量ではありますがケーブルの初期伸びが取れた後も同様の現象が起きることがあります。

▶ブレーキのストロークの影響

上記カチッと感が出やすい遊び少なめセッティングですが、ただビンビンに効くように少なくすればいいということではありません。逆にブレーキが遠すぎてしまっても上記ハンドルにあたってしまえば十分に効かせることができません。

とは言ってもいわゆる近すぎるブレーキの方が弊害が多いような気がしてしまいます。

ということで近いブレーキ調整(遊びが少ない、引き代が少ない)のデメリットを考えてみます。

・手が小さい場合は力が入れにくい

→握りこみが深いほうが力がしっかりと入りやすいです。

特にコントロールレバーが大きいと感じている方はブラケットポジションからだと更に遠く感じる要な場合は特に力が入りにくくなる傾向にあります。また下ハンドルを握っている時なんかは手の小さい方の場合はハンドル形状にもよりますが指が届かない場合もあります。長い下り坂なんかで断続的なブレーキが必要なときに下ハン状態から届かないと腕が疲れやすくなります。(下ハンからレバーを握ったほうが効きが良いため)

・ブレーキングが手(握り)が開き気味になり、何らかの拍子に手が外れる可能性がある

→手が小さい場合は特にですが、不意な振動等で開き気味の手はハンドルバーから外れる可能性が高くなります。

・外的要因でもテクニック的な要因でも極端なフロント制動を起こしやすい

→外的要因の主なものとしては例えば台風の後、枝、草木が傾いていた、ちょっと脇道、またなにかにレバーが当たるだけで”カツンッ”と効いてしまうこともあります。またパニックブレーキのフロントロック、もしくは前転、これは初心者の方でものすごく多いです。これはママチャリなんかとは違い前傾姿勢はフロント荷重になりがちな中で、更にスポーツバイクのブレーキが強力に効くというところもあります。

・パワー・体重がある方だとホイールによってはシューに擦ってしまうことも

→ダンシングなんかでパワーを掛けるとホイールがたわみによってシュータッチが起きてしまう事があるということです。最近ではあまり効かなくなりましたが、以前はゴールスプリントの前にブレーキのクイックを開けて行う、、、そんなお話もあったようですネ。

ワタクシのあくまでも個人的に感じたことですが、こんなことが上げられます。

逆に遊びが広すぎるとどうなるかと言うと、、、やはりこちらもデメリットがありますネ。

ブラケットから2本指でブレーキを掛ける場合に指が挟まったり、前述のようにシューが減ってきたりケーブルが伸びてくるとブレーキが最後まで引けなくなる場合もあります。

ということであまり極端なことはぜずに、おすすめはやはりシマノのマニュアル通りにするのが一番です。マニュアル通りにすると極端に近すぎる、なんてことはなく大体ちょうどよくなります。

シマノの調整はこのような推奨をしております。

この図を解読(?)すると、、、

”シュー↔リム間隔”は左右同じ幅で片側”1.5mm~2mm”の間にする。

ということです。(シューの開きで1.5mm~2mmの引きしろを取るということです。)

最終的にはこういったセッティングって好みの問題になってきますが、極端に狭くしてあったり、広すぎたりはダメということです。

ブレーキの効き始めまでにある程度の”引きしろ””遊び”があり、スピードコントロールがし易い範囲がこの範囲ということですね。

では調整方法です。

ワタクシは両手を使って微調整をします。この方法が一番やりやすいと思います。

もちろんプロのメカニックもこの方法で行っています。

・キャリパーを指で閉じる

・ボルトを緩める

・ケーブルを引っ張るor戻す

・仮止め後にレバーを握ってみてOKだったら本締め

こんな流れです。

固定ポイントを外すのが怖い場合はアジャスターで若干いじれます。

整備に自信がなくてもちょっと弄りたいという場合はこの方法が良いと思います。

通常はアジャスターが一番締まった状態で、ブレーキケーブルの伸び・シューの減りに合わせて引っ張れるようにしてある場合が多いです。

この辺の調整は最終的には好みの問題で自分にあった調整が見えてきますが、なんにせよ極端に近かったり、遠かったりはオススメできません。

極端に狭いセッティングのままなれてしまっている場合は逆に”遠く”すると効きが悪いように感じる場合が最初の頃はあるかもしれません。

しかし上記の理由によりワタクシは狭すぎるセッティングはおすすめは余りできません。

きちんとしたセッティングでブレーキの性能をフルに引き出せるように近すぎるブレーキのセッティングを見なおしてみたらもっとブレーキコントロールがうまくなるかもしれません。

と、こんなお話しでした。

ブレーキの整備を自分で行う場合はくれぐれもご注意の上自己責任の範疇でお願い致します。

またこういった調整をショップで依頼するときは”ブレーキが近すぎて、、、”といえば遠くしてもらえるはずです。

更に親切なショップだと、遠くした上でシューが減ってきた時にアジャスターで調整できるようにアジャスターの初期設定も考えてくれると思います。

ブレーキの調整で使う工具はこちら

ブレーキチューナー

|

|

、、、なくてもいいかなぁ。。。

▶トルクレンチ①

固定ポイントの締め付けはきつすぎても緩すぎても危ないです。

自信がなければトルクレンチを使用する、またワタクシも整備の時は確認のために使用していますよ。

|

|

|

|

★フォーマルハウトは当店オリジナルのサイクルウェアです★

|

|

|

|

★イチオシアイテム★

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★シマノ純正パーツもすべてOK!お見積り承ります

在庫になくともシマノカタログ掲載商品全品お取り寄せいたします。

詳細はメールにてご連絡下さい。

★その他あったら便利なパーツも取り揃えております★

|

|

|

コメント